La historia desconocida de la Güera Rodríguez

Extracto del libro de Guillermo Barba, La Conspiradora, editorial Planeta.

A la pomposa ceremonia asistió lo más granado de la sociedad luciendo sus mejores galas. Decenas de lacayos bien uniformados portaban vajillas de plata y el mejor vino disponible mientras los nobles y las autoridades hacían fila para presentarse con los nuevos gobernantes. La pareja virreinal se encontraba al fondo del salón: él tendría unos sesenta años, era delgado y de gesto adusto, y ella, aunque de treinta y tantos, parecía mayor, ya que ni su figura ni su vestimenta eran agraciadas.

La Güera contemplaba nerviosa a doña Inés mientras esta saludaba a las damas y caballeros, quienes parecían competir en adulaciones y cumplidos. Cuando llegó su turno, advirtió un ligero error en el arreglo de la dama y de inmediato se le ocurrió una idea para sacar provecho de aquella situación. Al concluir la ceremonia, se armó de valor y fue hasta ella; tomando su mano le entregó unos aretes de perlas en forma de lágrimas que hacían juego con un collar y brazalete, también de perlas.

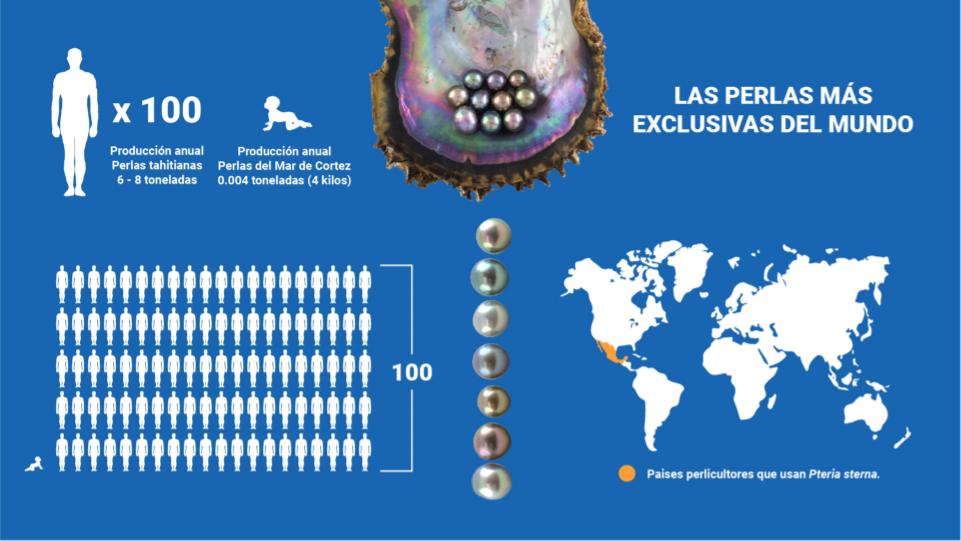

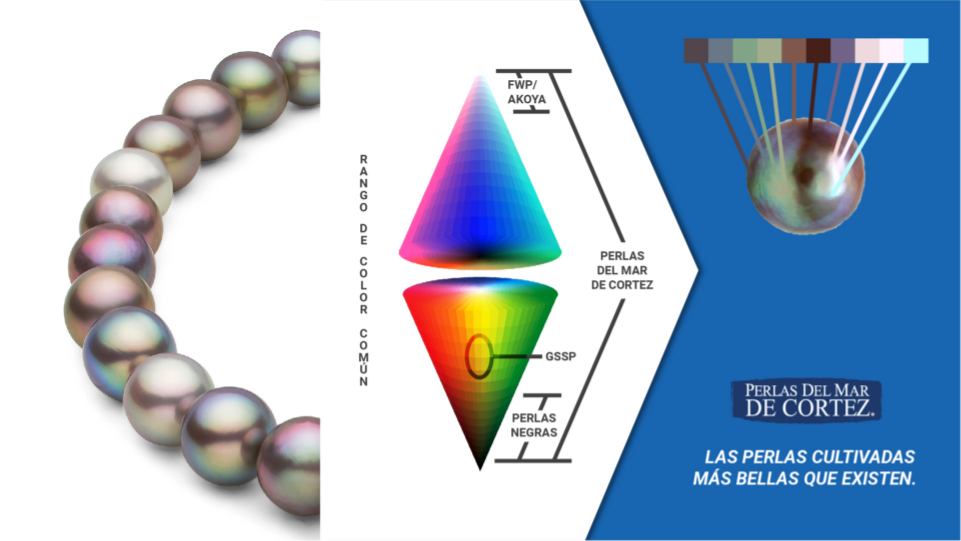

—Excelencia, hágame el honor de ponerse estos —dijo con todo respeto—. Es nuestro deber emular sus gustos en el vestir, pero no sería prudente el uso de aretes dispares. La virreina la escudriñó sin comprender. Con una ligera mueca la Güera sugirió que prestase atención a sus pendientes, por lo que, llevándose las manos a las orejas, doña Inés descubrió que portaba aretes distintos. —Su Excelencia luce esmeraldas de un lado y rubíes del otro —mencionó la Güera con amistosa sonrisa. —¡Qué distraída! —exclamó, riendo por su descuido—. Y usted, qué considerada en decirlo; nadie se había atrevido. —No lo hacen por maldad, créame, estamos acostumbradas a las más extravagantes rarezas. Además, lucir perlas le proporcionará una mejor acogida en el reino. La virreina pidió que se explicara. —Es una historia muy divertida —comentó la Güera intentando picar su curiosidad—, que debido al cansancio del viaje seguramente no tendrá humor de escuchar ahora. —Nada —replicó entusiasmada la virreina—; para mitigar el aturdimiento del carruaje es necesario despejar la mente con historias entretenidas. De inmediato doña Inés pretextó una jaqueca y se retiró a una habitación contigua haciendo que la Güera la acompañase; las siguió doña Joaquina Aranguren, dama de compañía que no se apartaba de la virreina. Ya en el interior se acomodó sobre un taburete pidiendo a la Güera que tomara asiento a su lado, y observó las perlas con gran detenimiento. —Qué colorido tan singular —exclamó acercándolas a su vista—; poseen un tono grisáceo verdaderamente hermoso. —Se pescan en Nueva España, y por su peculiar colorido son muy gustadas en Europa. De ellas se trata la historia que voy a relatar, esperando que la encuentre graciosa y no irreverente. La Güera comenzó a narrar la historia del virrey Branciforte y su esposa, quienes quisieron engañar a las damas mexicanas intercambiando corales por perlas: a su arribo a la capital quedaron boquiabiertos ante la cantidad, tamaño y calidad de las perlas que orgullosas lucían las damas de la alta sociedad, ya que por siglos se podían adquirir en Nueva España las mejores, tanto las llegadas de Asia en la Nao de China como las muy famosas que se pescaban en el mar de Cortés. Conociendo que acostumbraban imitar la vestimenta de la virreina por ser fiel portadora de la última moda en España, los Branciforte fraguaron un astuto plan que les permitiera apropiarse de aquel tesoro.

Para festejar el cumpleaños de la virreina organizaron gran sarao en el Palacio Real, para el cual los hombres vistieron elegantes atuendos y las damas, enjoyadas y emperifolladas al máximo, no ocultaban su ansiedad por mirar la vestimenta de la virreina. Sin embargo, el asombro fue general al descubrir que si bien su vestido mostraba ciertas novedades por la sencillez del trazo, la dama no portaba joyas ni perlas preciosas; sus collares, pulseras y aretes estaban elaborados con hermosos pero sencillos corales mediterráneos. Embobadas y confundidas, las damas escucharon a la señora comentar que en la corte de Madrid y en toda Europa las perlas habían caído en desuso; ante las continuas críticas a la realeza ahora preferían lucir modestos pero vistosos adornos y los corales eran muy apreciados para ello, por lo que les recomendaba deshacerse de sus perlas antes de que perdiesen todo valor. Ante aquella noticia muchas damas, las más pomposas e ignorantes, decidieron malvender las que tenían o intercambiarlas por corales italianos. Las principales joyerías de la ciudad, en contubernio con la virreina, las adquirían a precios ridículos y luego se las traspasaban, recibiendo una comisión por el servicio. Durante la plática, entre risas y exclamaciones de incredulidad, la virreina se colocó las perlas mirándose fascinada en un espejo, y luego extrajo de su alhajero un juego de collar y pendientes de esmeraldas. —Ponte estas, que me sentiría mal dejándote deslucida; no soy la Branciforte —rió feliz de su ocurrencia..